| 「なぜ生物に寿命はあるのか?」 (池田清彦著・PHP文庫) |

|

随筆のページへ トップページへ File No.150108 |

|

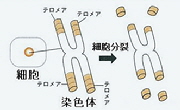

「なぜ生物に寿命はあるのか?」。139頁にこう書いてある。『寿命とアポトーシスが内臓されている条件下で生きてみると、個体や体細胞の死と引き換えに、生物の前には様々な可能性が開けたのである。高等動物はみなこの恩恵の下で様々な装置を開発して、複雑なシステムとして生きている。別言すれば、細胞や個体の寿命の有限性という性質を高等動物から抜いてしまえば、高等動物のシステムは崩壊してしまうだろうということである。ヒトはなぜ死ぬのかという究極的な答えは恐らくここにある』。細胞が38億年にわたり経験し、構築してきた究極のシステムである。地球上の生物すべての細胞が、同じ物質、同じシステムで機能していることからも、おそらく合理的にできている。細胞は減数分裂という方法でDNAの損傷を修復し、新しい組み合わせを次世代へ引き継いでいく。この不死の細胞系列を確実に守り、受け渡していくために、我々は高度なシステムを享受している。 |

| イギリスの生物学者ドーキンスは40年ほど前、「利己的な遺伝子」という考えを著した。それは「生物は遺伝子を残すための乗物にすぎない」というものだった。ところが著者は、これは全く的外れだという。『遺伝子はDNAの塩基配列に過ぎず、突然変異や他生物との水平移動により、どんどん変わる。生物にとって最重要課題は、動的平衡を保つシステムを細胞分裂を通じて次々に伝えていくことである。遺伝子は動的平衡というシステムを動かす部品であって、遺伝子がシステムをつくった訳ではない。重要なのは遺伝子ではなく、生殖細胞なのだ』と書いている。つまり『個体は生殖細胞のための生存機械』なのだという。いづれにしても我々は、生殖細胞を無事次世代に受け渡すために生きていることになる。その仕事が終われば、細胞としては用済みになり、著者の言う『寿命の長短など瑣末(さまつ)な問題』なのである。じゃー、細胞にもらった高度なシステムを、せっかくだから細胞に感謝しつつ、生き切ってやろうじゃないか。 |

|

|

『人類は次々と新しい技術を開発してきた。しかし、技術の元になる原理はすべて自然の中から見つけてきたものだ。人類には自然ができることしかできないと言ってもよい。遺伝子操作ができるのも、すべて自然の中にある原理の応用なのだ』(104頁)。細胞は環境に適応しながら、気の遠くなるような時間を生き抜いてきた。だがほんの最近出現した人類が、自分の都合に合わせて環境を変えている。しかし所詮、著者が言うように自然の原理を操作しているにすぎないのだ。ヒトは細胞によって与えられた高度なシステムという自覚もなく、食物連鎖の頂点に立ったことで思いあがりがある。それが地球のバランスを危うくしている。細胞は、体細胞に「死」を運命づけた。それは「種」の保存という大きな目的を持っているからである。しかし、ヒトは個体の欲望が優先し、目の前の享楽におぼれ、「種」を絶滅へと向かわせている。その中で暮らす私とて、思いあがっている一人なのだが。 |

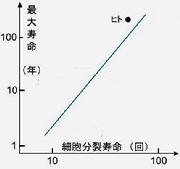

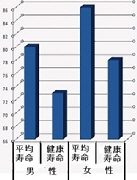

| 本書は2009年に出版された「寿命はどこまで延ばせるか?」を改題し文庫本化したものだという。今回、新聞の書評欄に掲載されていたタイトルを見て読んでみようかと思った。だが当初のタイトルだったら読まなかったかもしれない。私は寿命を延ばすなど、全く興味がない。WHOが発表した統計では、日本の平均寿命は84歳となり世界一になっている。これに伴い高齢者医療費は、国民医療費全体の6割を占める。毎年1兆円ずつ医療費が増え続け、このままでは国民皆保険制度が破たんしかねない。平均寿命に対し健康寿命という指標がある。健康寿命は74歳ほどで、平均寿命と10年も違う。厚労省の発表によると10年後には、認知症の高齢者が730万人に達するという。本書では「長寿社会は善なのか」と、疑問を呈し『最悪のパターンは、老化防止の治療は、社会的に有意義な生活が出来ないほど、知力、体力が衰えた老人をただ無闇に長生きさせておくだけのことだろう』と書いている。定年後問われているのは「クウォリティ」である。 |

|

| 随筆のページへ | トップページへ |